Aufgeschlagene Knie, kaum herauswaschbare Flecken in Stutzen und Socken, ramponierte Bälle: Ascheplätze sind sind im wahrsten Sinne des Wortes harte fußballerische Kost. In diesem Artikel möchten wir den letzten verbliebenen Exemplaren in Deutschland nachspüren – und damit einer Ära, in der Staub, Schweiß und Leidenschaft den Fußball prägten wie auf keinem anderen Untergrund.

Asche zu Kunstrasen, Staub zu Granulat

Natürlich könnte ich mich jetzt in der typischen Kreisligaromantik ergehen, von Bier, Bratwurst und ehrlichen Fußball sprechen. Will ich aber gar nicht unbedingt. Ich habe wirklich nicht gerne auf Asche gespielt und jedem Herbst der Hallensaison entgegen gefiebert. Daher bin ich zugegebenermaßen auch ein bisschen neidisch auf die heutige Generation aktiver Fußballer. Mich beschäftigt vielmehr die Frage: Wie viel Ascheplatz steckt überhaupt noch im Amateurfußball?

Denn immer mehr Ascheplätze wurden in den letzten 20 oder 25 Jahren umgestaltet oder sind einfach aufgegeben worden. Vorsicht, anektdotische Beobachtung: Auch beide Vereine, für die ich gespielt habe, hatten einen Asche- – bzw.: Hartplatz, wie es bei uns hieß – als Nebenplatz. Gerade in den kalten und dunklen Monaten wurde bevorzugt dort gespielt und trainiert. Nur die Hartplätze waren mit Flutlicht ausgestattet und darüber hinaus ist Asche einfach weniger empfindlich, gerade wenn mehrere Teams an einem Tag hintereinander darauf trainieren.

Heute gibt es beide Plätze in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr. Der eine wurde wie üblich mit Kunstrasen ausgestattet, auf dem anderen hingegen ein edler Hybridrasen verlegt, der auch Bundesliga-Ansprüchen genügen würde. Auf diesem halten inzwischen jedes Jahr internationale Spitzenteams wie Liverpool, der FC Barcelona oder *hüstel* Schalke 04 ihre Sommertrainingslager ab. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass die einst oft knüppelhart gefrorene Ostbaar-Tundra inzwischen Edeltechnikern wie Pedri oder Florian Wirtz als Untergrund dient.

Wie viele Ascheplätze gibt es noch?

So, genug abgeschweift, zurück zur eigentlichen Thematik: Wie viele Ascheplätze gibt es in Deutschland noch?

Nun, diese Frage lässt sich so ganz ohne Recherche natürlich nicht ad hoc beantworten. Es existiert meines Wissens keine offizielle, zentrale Sporstättendatenbank oder ähnliches, in der sich die benötigten Informationen einfach so abrufen lassen. Aber es gibt das Projekt EUROPLAN. Das aus der Groundhopper-Ecke stammende Magazin hatte anfänglich das Ziel, Stadionsammler mit verlässlichen Spielplänen auszustatten. Diese Aufgabe wird heute aber von einem Heer an kommerziellen Webseiten und Apps bestens erfüllt, so dass der Fokus des Portals inzwischen mehr auf der Kuratierung und Bebilderung von Fußballplätzen liegt.

Praktischerweise lassen sich die dort registrierten Plätze nach Untergründen filtern, was natürlich eine ideale Voraussetzung für unsere Recherche darstellt. So konnten wir für alle 16 Bundesländer den aktuellen Stand an Ascheplätzen ermitteln. Der eine oder andere wird nun einwenden, dass auch auf Europlan nicht alle Sportplätze erfasst oder die Informationen im Einzelfall schon wieder veraltet sind. Und ja, das ist so – obwohl die Macher der Seite sicher den Anspruch haben, ein möglichst fehlerfreies Angebot bereitzustellen. Zumindest für Deutschland kann man aber davon ausgehen, dass die Erfassung inzwischen sehr lückenlos ausfällt. Gerade in der Corona-Hochphase ist viel hinter den Kulissen gearbeitet und das Angebot mit Hilfe der Community stark ausgeweitet worden. Man hatte ja auch Zeit.

Zahlen & Fakten

Ich gehe davon aus, dass auf Europlan weit über 90 Prozent aller für offizielle Spiele unter der Schirmherrschaft des DFB geeigneten Großfeld-Plätze registriert sind. Momentan (Stand: 5.11.2025) sind das 36.553. Hinzu kommen einige Tausend nicht mehr nutzbare oder komplett verschwundene Plätze wie etwa den Mönchengladbacher Bökelberg. Von den aktuell bespielbaren Fußballplätzen haben noch exakt 1.942 Asche als Untergrund. Das entspricht 5,3 Prozent. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber so rein vong Gefühl her erscheint mir das ziemlich wenig.

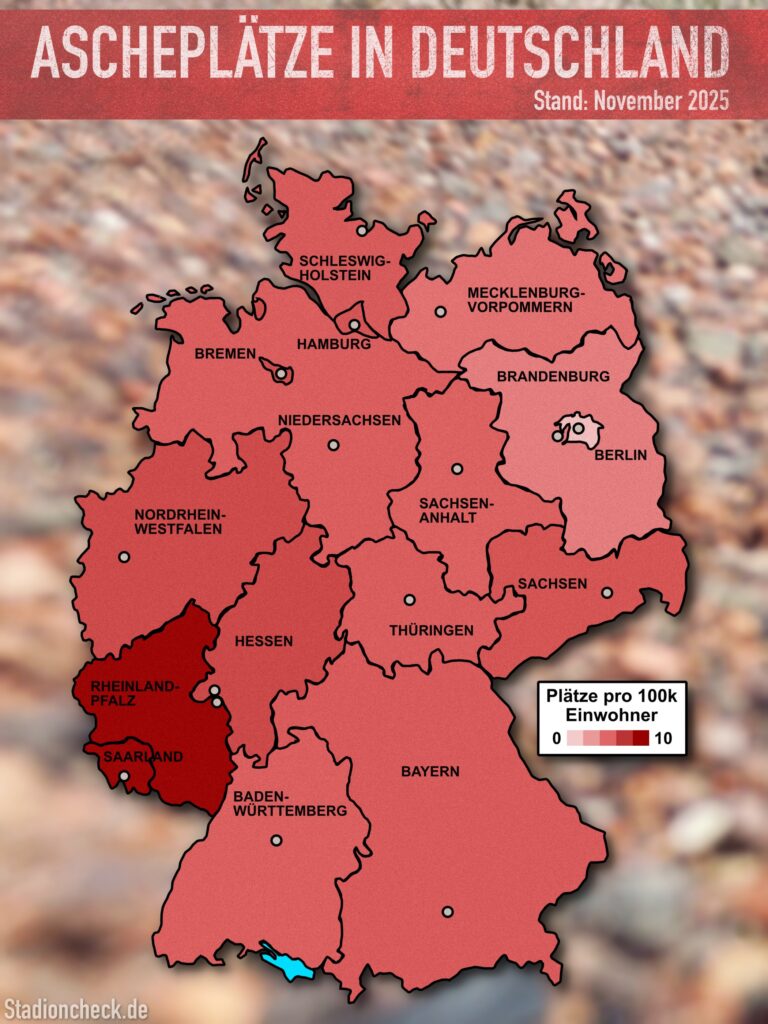

Am besten schauen wir uns einfach mal an, wie genau sich die Ascheplätze auf die einzelnen Länder verteilen und wie sich das im Verhältnis zur Einwohnerzahl darstellt:

| Land | Ascheplätze | Einwohner (Mio.) | Plätze pro 100k Ew |

| Baden-Württemberg | 127 | 11,23 | 1,13 |

| Bayern | 214 | 13,18 | 1,62 |

| Berlin | 3 | 3,66 | 0,08 |

| Brandenburg | 11 | 2,55 | 0,43 |

| Bremen | 20 | 0,70 | 2,86 |

| Hamburg | 41 | 1,85 | 2,22 |

| Hessen | 201 | 6,27 | 3,21 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 1,58 | 0,51 |

| Niedersachsen | 99 | 8,00 | 1,24 |

| Nordrhein-Westfalen | 541 | 17,87 | 3,03 |

| Rheinland-Pfalz | 399 | 4,05 | 9,85 |

| Saarland | 99 | 1,01 | 9,80 |

| Sachsen | 85 | 4,05 | 2,10 |

| Sachsen-Anhalt | 21 | 2,14 | 0,98 |

| Schleswig-Holstein | 45 | 2,95 | 1,53 |

| Thüringen | 28 | 2,11 | 1,33 |

| Summe | 1.942 | 83,20 | 2,33 |

Große regionale Unterschiede

Wenig überraschend gibt es im einwohnerstärksten Bundesland NRW auch die meisten Asche- oder Aschenplätze. Auffällig sind für mich aber vor allem zwei Aspekte: die starke Präsenz von Asche in den südwestdeutschen Nuschelgebieten auf der einen und das fast völlige Fehlen in Berlin auf der anderen Seite. In ganz Berlin gibt es lediglich drei Ascheplätze, alle im Westteil der Stadt. Hier möchte ich mal einen Aufruf direkt an Leser in bzw. aus der Hauptstadt richten: War das vor der Wende auch schon so? Habt ihr da konkrete Erinnerungen? Würde mich wirklich sehr interessieren.

Wenn man in mehreren Regionen Deutschlands gelebt hat, macht man zwangsläufig auch die Bekanntschaft mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten. In meiner südbadischen Heimat wurde wie bereits erwähnt auf Hartplätzen gekickt, im Ruhrgebiet hingegen auf Asche. In Hamburg und Umgebung bespielt man Grandplätze. Das klingt auch gleich viel hanseatischer. Laut Wikipedia sind auch die Bezeichnungen Schlackeplatz, Tennenplatz und Braschenplatz gebräuchlich, mir allerdings noch nicht untergekommen.

Aber nicht nur in Sachen Häufigkeit und Namensgebung scheint es regionale Unterscheide zu geben, auch farblich ist Asche nicht gleich Asche. Während in Westdeutschland diverse Rottöne Standard sind, findet man auf dem Gebiet der ehemaligen DDR auch Plätze, mit dunkelgrauem oder fast schwarzem Belag. Exemplarisch sei hier der Jahnsportplatz im sächsischen Kamenz genannt.

Ascheplätze in Deutschland: The Infografik

Ihr wollt es, ihr bekommt es: das Infografikmassaker zum Thema Ascheplätze. Bittesehr.

Bekannte Ascheplätze

Mit über 20.000 Plätzen hielt den inoffiziellen Titel „Größtes Stadion mit Ascheplatz“ hierzulande jahrzehntelang das Hamburger Billtalstadion. Nach einer umfassenden Renovierung wurde es 2009 wiedereröffnet und war danach für neun Jahre Deutschlands größtes Stadion mit einer Kunstrasenspielfläche. 2018 wurde die Arena im Stadtteil Bergedorf in dieser Kategorie durch das Stadion am Schloss Strünkede in Herne abgelöst.

Billtalstadion 2009: Wiedereröffnung mit Kunstrasen

Von 2009 bis zu seiner Schließung im Jahr 2018 war wiederum das Stadion Am Lindenbruch in Essen Deutschlands größter Ascheplatz-Ground. Die Heimat der Sportfreunde Katernberg dürfte gleichzeitig auch die bekannteste Spielstätte mit der charakteristischen roten Oberfläche gewesen sein. Die Katernberger Asche war vor allem bei den Gegnern in der legendären Oberliga West gefürchtet. In der Saison 1947/48 erkämpfte man sich die Vizemeisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an den Spielen um die Britische Zonenmeisterschaft. Die Viertelfinal-Partie gegen den TSV Braunschweig musste allerdings in der Schalker Glückaufkampfbahn ausgetragen werden.

Zur folgenden Spielzeit wurde der Platz mit einem Naturrasen ausgestattet. Unter sportlichen Gesichtspunkten eine ungute Entscheidung, an die Erfolge von 47/48 sollte man nie wieder anknüpfen können. Sie führte allerdings auch dazu, dass der gebürtige Katernberger Helmut Rahn für eine Saison verpflichtet und anschließend mit Gewinn an den Lokalrivalen Rot-Weiss verkauft werden konnte. Später wurde die Anlage wieder zu einem Ascheplatz umgewandelt und diente 1976 als Drehort für den Tatort „Fortuna III“.

Woraus bestehen Ascheplätze?

Ascheplätze bestanden wie die artverwandten Aschenbahnen ursprünglich aus vulkanischer Asche oder Schlacke, inzwischen oft aus Sand- oder Buntsandsteinmischungen. Aufgrund der Beschaffenheit dieser Materialien ist die Verletzungsgefahr im Vergleich zu Rasenplätzen deutlich höher. In den 1980er Jahren gerieten Ascheplätze in Verruf, weil in der verwendeten Hochofenschlacke Schadstoffe wie Blei und Arsen gefunden wurden. Da die Böden vieler Plätze beim Anlegen nicht auf Gesundheitsrisiken geprüft wurden, mussten viele saniert werden. Heute gelten Ascheplätze meist als unbedenklich, werden aber weiterhin regelmäßig auf Schadstoffe kontrolliert und bei Bedarf gesperrt.

Weitere Impressionen

Einige fotografische Eindrücke von diversen Ascheplätzen in NRW:

Ehemaliger Ascheplatz im westfälischen Lünen. Der Platz wurde bereits einige Jahre zuvor aufgegeben und war zum Aufnahmedatum (2010) bereits teilweise überwuchert.

Der frühere „Westplatz auf der Alm“ in Bielefeld. Gelegen hinter der Nordtribüne des Arminia-Stadions, kann der Platz aufgrund eines geänderten Sicherheitskonzeptes heute nicht mehr genutzt werden.

Ascheplätze: TLDR

Ascheplätze – einst Sinnbild für den Amateurfußball – verschwinden zunehmend aus dem deutschen Sportalltag. Von über 36.000 auf Europlan erfassten Fußballplätzen haben nur noch rund fünf Prozent einen Aschebelag. Besonders häufig findet man sie heute noch im Südwesten, während sie in Berlin nahezu ausgestorben sind. Früher wegen Schadstoffbelastung in Verruf geraten, gelten sie mittlerweile als weitgehend unbedenklich. Die noch bespielten Plätze können als Relikte einer Ära angesehen werden, in der der rote Staub untrennbar zum Fußball gehörte.